Arnstadt - Mühlhausen (1705-1707)

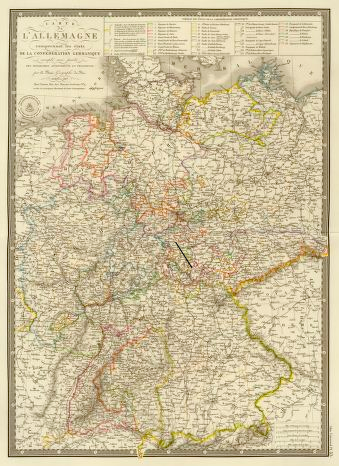

Et c’est ainsi qu’au milieu du mois d’octobre 1705, je me retrouvai sur les routes allemandes. J’avais vingt ans: mon destin était-il de voyager ainsi tous les cinq ans ? Cette fois-ci, je ne mis pas un point d’honneur à faire tout le voyage à pied. J’avais fait des économies sur mon salaire d’Arnstadt et pouvais donc me payer quelques extras. Chaque jour perdu en voyage serait perdu sur place.

Je revoyais les paysages que j’avais parcouru avec Erdmann, cinq ans plutôt. Mais je ne les voyais plus de la même façon. Toute ma vision du monde, de la musique, des gens avait été bouleversée. Il y a cinq ans, j’étais parti avec l’idée de conquérir le monde. Aujourd’hui, mes récentes déceptions à Arnstadt, mes difficultés à m’imposer en tant que professeur, le sentiment de ne pas faire œuvre vraiment originale en tant que compositeur, enfin le fait que j’allais être éloigné de la famille, des cousins et… des jeunes cousines, tout cela me rendait songeur.

Pourtant, je savais que j’étais capable maintenant de rivaliser de virtuosité avec les meilleurs. J’avais beaucoup travaillé. Mais j’avais l’impression d’être devenu une sorte de jongleur de foire : on m’aurait demandé de jouer la tête en bas ou les yeux bandés, j’aurais pu le faire. Mes compositions avaient de l’allure. Je savais traduire un texte sacré en musique en utilisant les symboles de notre religion d’après les numéros de psaume, le nombres de mesures, les références numériques apprises depuis mon enfance. Mais j’avais le sentiment de sacrifier à une sorte de mode sans vraiment pénétrer le sens profond et sacré de ces mystères. J’étais fier de mes performances mais pour être vraiment un bon compositeur, il me manquait encore quelque chose.

Au fur et à mesure que j’approchais de Lübeck, je réécoutais dans ma tête les sons d’orgues des églises nord, qui s’étaient ancrés dans ma mémoire. Après tout les petites orgues comme celles d’Arnstadt avec des sonorités très fines, très délicates, très pures, avaient aussi leur mérites. Qu’allais-je trouver là-bas ? Le nom de Buxtehude sonnait comme un mot magique à mes oreilles : il était le plus grand, mais Böhm et Reinken ne m’avaient-ils pas déjà montré la voie ? J’arrivai à Lübeck au début du mois de novembre 1705.

L’église Sainte Marie me frappa de stupeur. Je ne cherchai même pas à en comprendre les raisons, tant je tenais à garder enfouie en moi cette sensation immédiate de plénitude : harmonie sublime des masses, des formes, des proportions, des matières. Alors je me souvins des mots du cousin « panier percé » : « Chacun de tes essais, si court soit-il, est construit comme une cathédrale »..

J’allai directement me présenter à Buxtehude. En tant qu’organiste professionnel, j’avais désormais mes entrées auprès des autres musiciens… Bien qu’âgé, Buxtehude avait encore cette allure si fière qui n’appartient qu’aux hommes qui viennent du nord. Il me dit en petites phrases saccadées, comme s’il était essoufflé :

– Je m’attendais à votre visite… On m’a parlé de vous… Böhm et Reinken vous apprécient beaucoup… Le jeune Haendel a entendu parler de vous aussi. Il aimerait vous connaître… Il a été organiste à Halle… Et quand il est venu me voir… il était violoniste à l’Opéra de Hambourg chez Reinhardt Keiser.

En entendant le nom de Reinhardt Keiser, je rougis : il me rappelait mes folles soirées à Hambourg avec mon cousin Jean-Ernest. Buxtehude me regarda.

– Vous connaissez Haendel ?

– Non

– Il est venu me rendre visite avec Mathesson, qui est lui aussi musicien à Hambourg. Ces garçons sont doués pour tout, trop doués même peut-être… J’aurais bien voulu qu’il reste mais…

Il s’interrompit comme si un regret l’assaillait soudain puis il reprit son air digne et un peu hautain.

– Böhm, qui vient souvent ici, m’a dit que vous jouez aussi du violon et du clavecin.

– Oui, bien sûr, et j’aime particulièrement l’alto.

– Eh bien jeune homme, euh…,venez dîner chez moi… ce soir… Maintenant… je dois recevoir d’autres visiteurs… Vous savez sans doute… que la musique n’est pas… ma seule charge ici. « Au revoir, Good bye, Arrivederci » dit-il en français, an anglais et en Italien avec un vague sourire. Soyez là vers 7 heures…

Malgré la rigueur de son maintien, je le sentais agité par d’obscurs sentiments.

J’étais surpris que le maître m’ait fait la faveur de m’inviter chez lui. J’en étais flatté. En attendant le soir, je parcourus la ville de Lübeck. Comme Hambourg, elle respirait l’opulence et la prospérité. Les deux villes se ressemblaient ; seules leurs cathédrales…

À 7 heures je me rendis à l’invitation du maître. Je pensais dîner en tête à tête avec lui, et je fus donc très surpris d’être introduit dans un salon où il y avait déjà une dizaine de convives. Le maître me présenta quatre de ses filles dont l’une était là avec son mari. Il y avait aussi deux musiciens de l’Opéra de Hambourg. Il s’agissait de Mathesson et de Schieferdecker qui avaient à un peu près le même âge que moi. Les présentations étant faites, le maître fit un signe. Tout le monde se tourna vers lui. Je croyais assister à une sorte de cérémonie. Il parla cette fois-ci sans hésitation :

– Dans un peu plus d’un mois, nous allons organiser des fêtes grandioses à la mémoire de feu notre empereur Leopold et à la gloire de notre nouvel empereur, Joseph. En plus de mes soirées musicales des cinq dimanches avant Noël, j’ai conçu deux œuvres aux vastes proportions : la première sera joué dans un mois, le 2 décembre. Je lui ai donné un nom : Castrum Doloris. Dans l’église on construira un décor représentant le tombeau de feu notre empereur. Pour le lendemain, j’ai composé le Templum Honoris qui sera à la gloire de notre nouvel empereur.

Il marqua un temps d’arrêt. On avait l’impression qu’il était tout à coup ailleurs.

– Nous aurons plus de 40 musiciens pour jouer ces œuvres. Ainsi, les voûtes de l’église Sainte Marie pourront résonner d’une musique digne de notre ville et digne de notre église. Y alterneront de grands chœurs, des chorals et des airs. Je veux d’ailleurs vous en donner un aperçu dès ce soir. Mais auparavant je propose que nous dînions.

Comme nous nous dirigions du salon vers la salle à manger, j’entendais des réflexions chuchotées :

– Il est extraordinaire… quel créateur… si fécond… il n’a plus d’âge… merveilleux… et cette idée de deux cérémonies… et les frais…

Nous passâmes à table. C’était une longue table rectangulaire : à un bout présidait le maître et à l’autre bout sa fille mariée. Moi j’étais à côté d’une des filles célibataires et en face de moi, se trouvait Mathesson. Il me dévisagea puis, comme s’il se jetait à l’eau me dit :

– Vous êtes bien Jean-Ernest Bach, n’est-ce pas ?

– Non, moi, je m’appelle Jean-Sébastien Bach.

– Mais vous êtes organiste ?

– Oui et je joue aussi de plusieurs instruments, je chante et m’occupe… des chants de l’église dont je suis organiste.

– Voilà qui est intéressant. Exactement comme moi. Vous composez ?

– Un peu.

– Que pensez-vous de l’enseignement de la musique ?

– …

Visiblement ma réponse ne l’intéressait pas. Il avait envie de me parler de lui.

– Eh bien, écoutez, moi je compose, j’ai déjà fait plusieurs opéras et je trouve que l’enseignement de la musique est trop orienté vers le recrutement de choristes pour les églises. Il faut changer cela. L’opéra c’est tout de même autre chose que la musique d’église. Vous connaissez Haendel ?

– J’en ai entendu parler…

– Il était organiste, eh bien comme moi, il s’est tourné vers l’opéra. Tous les jeunes sont formés pour chanter à l’église si bien que tous les grands chanteurs d’opéra nous viennent d’Italie. Regardez : moi, par exemple, en chantant à l’opéra, je gagne beaucoup moins qu’un chanteur italien. Euh… Qu’avez composé jusqu’à présent ?

Il parlait sur un ton précipité et passait sans arrêt du coq à l’âne, comme s’il avait des centaines d’idées à la fois. Ce Mathesson m’énervait. Je n’avais pas envie de lui répondre.

– Surtout de la musique pour orgue et pour clavecin.

– Et de la musique chantée ?

– Oui, de la musique d’église.

– Eh bien, mettez-vous à l’opéra, vous verrez c’est la meilleure école et celle qui rapporte le plus. L’orgue, c’est intéressant mais ça ne mène à rien. D’ailleurs…

– Que dites-vous Matthesson ?

Le maître avait parlé. Tout le monde se tut.

– Mathesson, vous êtes incorrigible. Votre opéra n’est qu’une mode et un amusement dangereux. Seule la musique religieuse atteint une réelle grandeur car elle n’a pas à prendre le prétexte d’histoires ridicules. Comment pouvez-vous mettre en balance l’Opéra et la musique d’église ? Vous avez déjà refusé de me succéder malgré tous vos dons pour l’orgue. Mais vous avez tort, Mathesson, vous avez tort. Rappelez-vous ma devise : Non pour les hommes mais pour Dieu.

Il marqua un temps d’arrêt se leva pour montrer que le repas était terminé et dit :

– Il est temps à présent que vous fassiez connaissance avec mes deux partitions. Mes filles vont chanter les voix de femmes, ces messieurs d’Hambourg vont interpréter… les rôles, non, (pardonnez-moi je confonds avec l’Opéra), les voix d’hommes et Monsieur Bach, si vous le voulez bien, vous vous mettrez au clavecin et nous verrons si vous pouvez accompagner l’ensemble.

Jamais je n’avais vu d’œuvres d’une telle dimension et avec un plan aussi remarquable. Je fus tout de même surpris car les personnages de théâtre paraissaient nombreux dans cette œuvre qui se voulait religieuse : la Renommée, la Grâce, les Sciences, la Justice. On était loin des musiques d’église de Pachelbel ou même de Böhm. Et Buxtehude appelait cela de la musique religieuse ?

Je pris grand plaisir à accompagner les chanteurs. J’avais le sentiment d’être un orchestre à moi tout seul. Les filles du maître chantaient fort juste et en mesure et les deux chanteurs étaient excellents. Quand je pensais à mes cancres d’Arnstadt, j’avais l’impression d’être ici dans un autre monde…

La soirée se termina assez tard. Au moment où je prenais congé, le maître me fit signe de venir vers lui. Il se mit un peu à l’écart et me dit :

– Vous avez fort bien tenu « l’orchestre » avec votre seul clavecin ! Vous serait-il possible de jouer les 2 et 3 décembre ? Il me manque quelques instrumentistes.

– Mais, maître, je suis à votre disposition. Jouer dans un orchestre dirigé par vous sera pour moi un immense honneur.

– Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je crois comprendre que la vôtre m’est acquise. Pour l’orgue, nous pourrons voir après…

Dès le lendemain, nous avons commencé les répétitions : le maître avait rassemblé tous les musiciens disponibles. Il en manquait quelques uns, notamment des violons. Il y avait là des français, des italiens et bon nombre d’allemands. Je retrouvai Mathesson qui crut utile de s’asseoir à côté de moi.

– Alors qu’est-ce que tu as pensé de la soirée d’hier soir ? (Il me tutoyait maintenant)

– C’était merveilleux

– mmm… oui, mais, tu sais, il va t’inviter encore.

– Ah bon pourquoi ?

– Tu as vu Schieferdecker ?

– Oui mais je n’ai pas eu l’occasion de lui parler…

– Ça ne m’étonne pas, il n’est pas très bavard… et toi non plus apparemment. Tu sais pourquoi il est toujours là, Schieferdecker ?

– Non.

– Eh bien parce qu’il veut épouser Anne Marguerite, l’aînée de Buxtehude, celle qui était à côté de toi. Il pense pouvoir ainsi succéder au Maître.

Je pensais que ce genre de coutume n’existait que dans notre Thüringe…

– Le problème, c’est que Buxtehude sait très bien que Schieferdecker est loin d’être un grand organiste. Il aimerait voir lui succéder quelqu’un qui puisse plus tard arriver à son niveau. Alors c’est ton tour.

– Que veux-tu dire, « c’est mon tour » ?

– Il y a deux ans il m’a proposé le poste. Puis il a demandé à Haendel. Nous avons tous deux répondu non, pas tellement à cause de la fille, qui après tout ferait sûrement une excellente épouse, mais surtout parce que nous voulions garder notre indépendance pour faire de l’opéra, être libres, partir peut-être… C’est ce qu’a fait Haendel.

– Mais ce maudit opéra vous ferait faire n’importe quoi !

– Eh oui, que veux-tu ! !

Pendant les répétitions, le maître, malgré son grand âge, veillait à tous les détails.

Enfin arriva le grand jour. La cérémonie fut plus que grandiose. Le théâtre y tenait une place importante. « Le cadavre de l’empereur était représenté sur un lit de parade, entouré de lumières que l’on avait placées à la tribune de l’orgue, que l’on avait réparé peu de temps auparavant et dont le buffet était tout doré. L’effigie portait la couronne impériale et quatre palmiers soutenaient le baldaquin du lit et des anges, un flambeau à la main, formaient la garde ».

Mais la musique était là aussi, grande et profonde. Je n’avais jamais rien senti d’aussi fort depuis que j’avais entendu le cousin « panier percé ». Je me souviens fort bien l’ordre des pièces :

1. Orchestre seul : Lamento lugubre (involontairement je me rappelai celui que j’avais fait pour le jour du départ de mon frère)

2. Grand chœur gémissant,

3. Air de femme : La Renommée.

4. Choral

5. Chœur de femmes

6. Récit-duo chanté par une femme (La Crainte de Dieu) et un homme (le Poète).

7. Chœur sur le thème « Ah ! que furtive et fugitive est la vie ».

8. Air de femme : la Grâce célèbre la bonté de l’Autriche.

9. Air à plusieurs femmes : les Sciences.

10. Orchestre : nouveau Lamento avec cloches

11. Chœur sur le thème « Ah ! que furtive et fugitive est la vie ».

12. Choral chanté avec la foule.

Ce qui me séduisit le plus, ce fut qu’une œuvre d’une telle dimension, aussi longue, puisse avoir une telle unité. J’avais beau la connaître à travers les répétitions, tout changeait à l’audition. Comment égaler un pareil maître ? Le nombre de morceaux 12 = 3 fois 4 me séduisait aussi. Mais j’avoue que la mise en scène avec le tombeau donnait à l’ensemble un air d’opéra que j’avais du mal à accepter. Ce spectacle était-il vraiment nécessaire à la musique ? J’osais en parler au maître :

– Mon jeune ami, me dit-il, vous ne savez peut-être pas que la concurrence avec Hambourg est rude. Là-bas l’Opéra envahit tout : les marchands et leurs corporations veulent toujours plus de spectacle. Mais au fond de moi, je préférerais me libérer davantage de ce fouillis théâtral. Vous avez entendu ce que j’ai dit à Mathesson l’autre jour.

Il se tut un instant puis laissa tomber, comme timidement

– Je voudrais aussi m’éloigner des règles rigides du contrepoint pour laisser parler mon cœur. Ce que je vous dis là, je ne l’ai jamais dit à personne.

Cette réflexion me rappela Reinken. Elle me bouleversa et chaque jour, chaque instant, je l’ai présente à l’esprit.

Quelques jours après, le maître m’invita de nouveau à sa table. Beaucoup de musiciens étaient repartis à Hambourg, en particulier Mathesson et Schieferdecker. Ce soir-là, j’étais le seul qui ne soit pas de la famille, les trois filles non mariées étaient là souriantes et prévenantes, me rappelant mes cousines d’Arnstadt. Le maître évoqua ses souvenirs et son long passé d’organiste à Elseneur, au Danemark, avant de venir à Lübeck. Il nous parla des brumes qui enveloppent tout dans cette région, les esprits comme les corps et les choses, car la saison froide y est fort longue et fort sombre. Il nous parla de guerre avec les Suédois. Il nous disait que les gens là-bas sont tristes, passionnés et sans espoir, mais agités de passions violentes.

– Figurez-vous que Mathesson, qui se considère comme un lettré, parle très bien anglais. Un jour, il m’a rapporté une pièce de théâtre d’un Anglais, mort quelques années avant ma naissance. Et bien, je vous le donne en mille, cette pièce se passe à Elseneur. Attendez, je vais vous chercher le texte.

Il revint avec un livre.

– L’auteur est un certain William… William Shakes…peare et le nom de la pièce est…Hamlet.

Il nous fit lecture d’un passage où le héros compare la mort à un sommeil. Et je pensai que seul un homme ayant vu, comme moi, la mort si jeune et de si près pouvait trouver de tels mots pour parler ainsi de la mort.

Puis le maître passa brutalement à un autre sujet, comme le font souvent les hommes de son âge :

– Alors, monsieur Bach ? Nous allons avoir un peu plus de temps pour nous consacrer à l’orgue, maintenant.

– Maître, j’attends cela depuis si longtemps !

– Eh bien demain après-midi à quatre heures, cela vous va t’il ? Avec les faibles forces qui me restent, j’essaierai de vous transmettre ce que j’ai appris. Vous avez déjà vu la mer ?

– Non, j’ai vu l’Elbe à Hambourg…

– Allez voir la mer et nous pourrons commencer nos leçons.

Le lendemain matin je longeai la rivière de Lübeck, cela me rappelait mon voyage avec Erdmann… Après trois heures de marche, je vis que la rivière s’élargissait. Alors j’aperçus au loin, à l’horizon, une ligne parfaitement horizontale, au bout du ciel. Je voyais la mer pour la première fois de ma vie.

J’avançais, j’avançais toujours.

J’étais comme hypnotisé par cette immensité liquide. Je ne voulais plus rien entre elle et moi, plus d’hommes, plus de bateaux, plus de terre et je marchai encore un long moment jusqu’à arriver à un endroit où plus rien ne me séparait d’elle. Et là, tout près d’elle, je regardai : j’avais l’impression d’être au commencement du monde, dans le frémissement d’une eau qui n’était plus celle des rivières mais celle d’un océan dont le principe était la création même. Les vagues successives qui déferlaient sur le sable étaient pour moi des pulsations divines d’où allait surgir le cri créateur. Je restai là sans bouger. Une musique céleste envahissait mon être. Peut-être un jour aurais-je l’occasion d’essayer de métamorphoser cette musique céleste en musique terrestre.

Quand je revins vers Buxtehude, un simple échange de regards suffit à nous faire comprendre que désormais nous avions un secret commun. Tout se passa comme avec Böhm : le maître me prit en affection et me fit même jouer à sa place certains dimanches. Tout dans sa manière de jouer me révélait à moi-même, j’avais trouvé ce que j’avais cherché depuis si longtemps. Il me semblait que chez lui plus que chez tout autre, je découvrais des harmonies et des modulations qui, dépassant les écoles et les styles, n’appartenaient qu’à lui. Dès les premières mesures de chacune de ses œuvres, de ses improvisations, on ne pouvait que se dire : ça, c’est du Buxtehude. Nous prenions l’habitude de travailler ensemble. J’avais l’impression comme avec le « panier percé » qu’il essayait de me transmettre un message.

Après quelques semaines, je m’aperçus que le maître et moi échangions des idées musicales de plus en plus fécondes et même, oserais-je le dire, que nous nous enrichissions de nos propres expériences. Lui-même, qui composait de moins en moins, se remettait à créer et moi qui n’en étais qu’à mes premiers essais, je progressais chaque jour. Dans l’immense église humide et glacée par les froidures de l’hiver, nous sentions chacun monter en nous des ardeurs nouvelles.

Un jour, comme je le raccompagnai jusque chez lui, Buxtehude me dit : écoutez Bach, pourquoi ne pas rester ici, vous installer ici ? Et pourquoi pas, me succéder ? Vous pourriez fonder un foyer et vous seriez quand même plus considéré que dans votre petit village d’Arnstadt.

Nous arrivions devant chez lui.

– Voulez-vous entrer ?

– Mais maître…

– Allons, allons entrez donc…

Nous vîmes alors se précipiter vers nous sa fille Anne Madeleine :

– Père, père, nous vous avons réservé une surprise. Monsieur Bach venez aussi, bien sûr.

Schiefedecker était là, il nous emmena avec Anne Madeleine dans la salle de musique. Les deux autres sœurs étaient debout, une partition à la main. Schiefedecker se mit au clavecin. Il avait composé un air à trois voix qui s’avéra être une demande en mariage. Il y faisait intervenir la Raison, les Grâces, la Beauté en des phrases musicales creuses et superficielles. Tout à coup ce monde d’apparences factices me parut insoutenable. Tout était sacrifié à la mode voulue par les corporations et les marchands. Le maître lui-même avait l’air ravi. J’avais envie de fuir, de retrouver au plus tôt mon pays, mes collines, mes rivières, ma famille. Quelle différence entre ces jeunes filles empruntées et mes cousines, entre la préciosité de leur chant et les jolies voies claires des jeunes filles d’Arnstadt !

***

Quelques jours après, je reprenais le chemin de ma Thüringe. J’emportais avec moi le message merveilleux de Buxtehude : j’allais le faire découvrir à tous mes amis. Je passai par Hamburg et par Lünebourg pour saluer Reinken et Böhm et quelques amis. Eux non plus ne comprenaient pas pourquoi je voulais rentrer. Moi, je savais que j’allais faire d’Arnstadt le poste avancé de la musique nouvelle, comme Pachelbel l’avait fait à Erfurt. Le retour se fit en Janvier 1706. Le froid et la neige, le vent glaçant et les nuits longues n’entamaient pas mon moral. Admiré dans mon pays comme virtuose, apprécié par les maîtres du nord, convaincu que j’avais désormais beaucoup à transmettre, à inventer, à créer, c’est avec joie que j’aperçus de loin le clocher de la Grande Église et le donjon du château d’Arnstadt.

Quand j’arrivai à la Couronne d’Or, je fus accueilli par un concert de protestations de mes cousines et de mes tantes.

– Tu devais partir quelques semaines et nous sommes restées sans nouvelles pendant quatre mois. Tout le monde s’inquiétait.

– Mais euh… j’ai fait passer des messages.

– Personne n’a rien reçu de toi.

Je me sentais vaguement coupable. Tout se termina par des embrassades et un bon repas chez tante Marthe. Jean-Ernest était content de me revoir.

– Tu sais que ton absence a été remarquée. Oléarius n’est pas content.

– Bon écoute, demain matin on va tous les deux à la Nouvelle Église et je te montrerai un peu de ce que j’ai appris.

Je retrouvai la petite église sans clocher qui donnait sur la place du marché. Je retrouvai l’escalier et ses deux étages. Je retrouvai l’orgue perché tout là-haut contre la voûte. En dessous de moi, la tribune où se plaçaient chanteurs et orchestre. Ces lieux m’étaient devenus familiers, je me sentais un peu chez moi. J’y avais tant travaillé et tant de fois accompagné des offices depuis deux ans. J’avais compté que bientôt j’arriverais à mes 14 fois 14 offices. Bach en chiffre multiplié par Bach ! Quand je jouais fort, on m’entendait sur toute la place et des gens qui faisaient leurs courses entraient parfois pour m’écouter.

Jean-Ernest fut sidéré de mes innovations.

– Mais… tu ne vas pas leur jouer ça.

– Mais bien sûr que si. Il faut que la Thüringe retrouve sa place en musique. Nous devons nous montrer dignes de ton père, de mon père, de tous les Bach qui ont vécu dans notre Thüringe et ont tant fait pour la musique, et dignes aussi du vieux Pachelbel, qui paraît-il est mourant. Jean-Ernest, tu dois comprendre que tout change, et que nous devons changer aussi.

– …

– Tu n’as pas l’air convaincu.

– Si bien sûr, mais crois-tu qu’ici…

Le dimanche suivant, le premier depuis mon retour, j’arrivai comme d’habitude à l’Église un peu en avance, pour une dernière mise au point avec le chef de chœur qui, ce jour-là, s’appelait Rambach. Il remplaçait un dénommé Schmid. Rambach était un curieux élève, il avait d’incontestables dons, plus en tout cas que son ami Gayarsbach (?) qui m’avait attaqué. Tous deux étaient plus âgés que moi. Mais Rambach avait un défaut : il avait pris une telle habitude du vin, qu’il ne pouvait s’empêcher d’en boire à tout moment.

Ce jour-là donc je commençai l’office par une toccata avec des traits de pédale spectaculaires. Que de progrès depuis mon concert ici même il y a deux ans et qui avait eu tant de succès ! Je voulais montrer ce qu’était la nouvelle musique. Puis vinrent les chorals : je changeais plusieurs fois de ton entre chaque verset. Je sentais que les paroissiens en bas avaient un peu de mal à reprendre à chaque fois dans le bon ton. J’en étais heureux. Cela montrait au moins qu’ils m’écoutaient. À la fin de ce premier choral Rambach monta me voir :

– Mais qu’est-ce que vous faites ? Vous entendez bien que personne ne suit ! Je n’arrive plus à mener mes choristes ! Et les fidèles sont tellement désemparés qu’ils ne chantent plus !

– Écoutez, Rambach, on ne va pas recommencer ces querelles d’avant mon voyage. Ne sentez-vous pas qu’il faut mettre un peu de nouveauté dans nos offices ?

– Alors vous revenez, et, dès le premier office, vous voulez tout changer ? Ça ne peut pas se passer comme ça. D’autant que si je dirige ce chœur aujourd’hui, c’est pour rendre service. Vous savez très bien que le chef officiel du chœur est Schmid.

– Bon, calmez-vous, Rambach. Je vais tenir compte de ce que vous dites.

Au moment du sermon, qui durait plus d’une heure, je descendis voir les choristes, à la tribune sous la mienne. À ma grande surprise les élèves étaient là, seuls, sans surveillance. Plusieurs même s’étaient absentés et Rambach n’était pas là. Quand ils me virent descendre le petit escalier, ces garçons se mirent à pouffer de rire. Je mis un doigt sur la bouche pour leur faire signe de se taire. Là bas, à l’autre bout de l’église, le pasteur prononçait son sermon depuis une sorte de haute chaire, située derrière l’autel et qui arrivait presque à la même hauteur que nous. Je fis signe à un des élèves et lui chuchotai :

– Mais où est Rambach ? Vous devez chanter un cantique après le sermon !

– Je… Je… Je ne sais pas.

Je pris alors à témoin un des grands.

– Et toi, tu le sais ?

– Rassurez-vous, il va revenir ! Vous n’allez pas me dire que vous êtes le seul à ne pas savoir où il est.

– … ?

Le sermon allait se terminer et toujours pas de Rambach. Je remontai dans l’orgue. Le sermon se termina. Je ne pouvais pas voir que Rambach était revenu. Alors j’entamai un prélude où se mêlaient le thème du cantique et un autre thème. Quelques minutes après un des élèves monta et me fit un signe. Il vint tout près de mon oreille et dit :

– Rambach est arrivé.

Je terminai mon improvisation, plus sage que l’entrée. Le cantique fut chanté. Puis on chanta d’autre chorals avant et pendant lesquels je jouai de longs intermèdes à l’orgue.

À la fin de l’office, Rambach, après avoir écouté ma « sortie », me dit :

– Mais qu’est-ce qui vous a pris, tout à l’heure ? Je suis revenu à temps, à la fin du sermon !

– Mais… Mais où étiez-vous ?

– Simplement, avec quelques amis, je suis allé prendre un verre de vin à l’auberge de la place. Si vous voulez, la prochaine fois, nous pourrons…

– Rambach, je vais faire un rapport sur votre attitude.

Rambach haussa les épaules et grommela :

– Si c’est comme ça qu’on est récompensé quand on rend service à un ami… Schmid va m’entendre…

Ma décision était prise : je ne pouvais plus m’occuper de cette bande de clampins sans l’aide d’un chef capable. Désormais je me fierais strictement à mon contrat qui était uniquement un contrat d’organiste. Quand je pensais aux moyens et à la discipline qui régnait sous la conduite de Buxtehude !

D’ailleurs l’orgue était le meilleur moyen d’habituer les gens à de nouvelles harmonies. Après on pourrait leur apprendre à chanter. Si seulement j’avais eu devant moi des jeunes élèves avec un peu de bonne volonté et d’amour de la musique. J’aurais composé des musiques d’église avec chant et orchestre, des motets, des cantates peut-être !

Je traversai la place pour rentrer chez moi. Quelques passants attardés que j’avais vu à l’église me jetaient des regards obliques. Comme tout le monde ils rentraient chez eux pour le repas du dimanche.

Nous aussi déjeunions chaque dimanche en famille chez Tante Marthe. Nous étions nombreux autour de la table. Il y avait d’abord tante Marthe avec ses trois enfants : deux fils (Jean-Ernest et son petit frère), et une fille : Barbara Catherine qui, malgré ses 26 ans, était restée très belle.

Et puis il y avait mes trois cousines orphelines, Fridélène, Barbara Catherine (une autre), Maria Barbara et une de leurs nombreuses tantes Wedemann, qui s’appelait Régine.

À eux venait souvent se joindre la seconde épouse de mon cher papa disparu, Barbara, avec sa fille Christine. Un ami cher à la famille Wedemann, le pasteur Stauber et Anne-Sophie, sa femme, étaient parfois aussi des nôtres.

En arrivant, je pus lire sur les visages tout à la fois la réprobation, le reproche et l’incompréhension.

– Mon petit Jean-Sébastien, il va falloir que tu comprennes bien que tu es revenu en Thüringe. À cause de toi, l’office a duré une demi heure de plus que d’habitude. Et mon déjeuner, qui a failli être gâché ! dit Tante Marthe

– Tu vois, je te l’avais bien dit, dit Jean-Ernest

– Tu te rends compte qu’avec ton retard les commerçants de la place ont perdu une demi-heure de ventes, dit son petit frère, qui s’initiait au métier de négociant…

– Ainsi c’est ça, la nouvelle mode dans le Nord : empêcher les gens de prier ? dit leur sœur Barbara Catherine d’un air mi-sérieux, mi-moqueur.

– Jean-Sébastien tu nous avais composé quelque chose de si joli pour le départ de ton frère ! dit Frédélène, la plus âgée des trois orphelines.

– Pauvre cousin, tu te crois encore à Lübeck, dit sa sœur Barbara Catherine.

Seule Maria Barbara ne dit rien. Elle me regardait en souriant et semblait penser à autre chose. Je ne sais pourquoi mais ce sourire fit brutalement renaître en moi le souvenir du sourire de ma mère, quand j’étais petit, à mon « premier » mariage.

Je tentai de leur expliquer :

– Mais vous rendez vous compte qu’un incroyable fossé s’est creusé entre la musique du nord et celle d’ici. Maintenant il faut évoluer : la ferveur de notre foi doit s’exprimer autrement. Qu’en pensez-vous ?

– …

– Mais, tante Marthe, on ne peut rendre gloire au Seigneur comme au temps de nos parents, …il faut bouger, que les habitudes changent, que la Thüringe garde sa réputation de lieu privilégié pour la musique… Je sui sûr que là-dessus vous êtes d’accord…

– …

Ils m’écoutaient sans dire un mot avec pour unique souci de ne me pas me faire de peine. Tout dans leur attitude et leurs regards détournés montrait qu’en réalité ils étaient consternés. Mais mon calvaire n’était pas terminé.

Car après le repas, vers quatre heures, je vis apparaître, comme c’était son habitude depuis plus de quinze ans, le surintendant Oléarius lui-même, qui revenait de son déjeuner avec notre cousin-maire. Comme d’habitude, il salua l’assemblée. Sa ressemblance avec papa (étaient-ce les moustaches ?) me parut à nouveau saisissante. Il parla à chacun des hôtes avec une onctuosité particulière. Il s’adressa à moi en dernier :

– Alors jeune homme quels échos avez-vous de votre prestation de ce matin. Les vôtres sont-ils contents ?

Il se trouvait que juste derrière lui se trouvait Maria Barbara. En regardant Oléarius, je voyais en même temps, son jeune et beau visage devenu grave et d’où tout sourire avait disparu. Ce visage montrait à présent une énergie farouche et une rage contenue. Ce visage me suppliait de ne pas plier.

Je dis à haute voix :

– Monsieur l’Intendant, je ne crois pas que ce se soit le lieu pour recevoir des réprimandes officielles.

– Bon…Sébastien, ne te fâche pas ! Eh bien, passe me voir au château demain matin disons…à 9 h 30, après l’office du lundi. Je t’attends depuis plus de trois mois sais-tu ?

– Ah bon, j’avais cru comprendre que…

Je m’arrêtai net, sentant que ce n’était ni l’heure ni le moment de me justifier. Je repris alors d’un ton qui se voulait joyeux :

– Eh bien je vais vous raconter les cérémonies à la mémoire de l’empereur défunt et du nouvel empereur.

Peu à peu, mes propres paroles me mirent en confiance et je racontai dans le détail les cérémonies. Les jeunes femmes, majoritaires dans l’assistance, n’en perdaient pas une syllabe.

Je compris le lendemain matin que mon récit n’avait pas été du goût de tout le monde. Oléarius me reçut en présence du cousin-maire et de l’inévitable Heindorff. J’avais l’impression d’être un coupable venu pour être condamné.

– Ne parlons pas de ces cérémonies dont tu nous as décrites hier mais plutôt de ton absence prolongée et ton retard de trois mois. Ce fait sera porté devant le Consistoire. Parlons plutôt de ta prestation d’hier matin qui a été fort mal appréciée par pratiquement tous ceux que j’ai rencontrés. Tout le monde a trouvé tes préludes beaucoup trop longs, compliqués, dissonants. Mais ce qui est plus grave, c’est qu’ils ont perturbé la ferveur des paroissiens qui ne savaient plus que chanter.

– Mais Monsieur Oléarius, il faut bien que…

– Ne m’interromps pas. Il faut que tu mettes bon ordre à cela en ramenant tes préludes à des dimensions normales à des harmonies simples, compréhensibles par tous.

– M…

- Deuxièmement il faut absolument trouver une solution pour que cette paroisse puisse avoir une musique digne de ce nom avec un chœur et des instruments. Troisièmement, nous voulons que cessent ces bruits de voix et ces querelles avec les élèves que tout le monde a entendu hier en plein office. Les gens se retournaient vers la tribune au lieu de se recueillir face à l’officiant. Jean-Sébastien, pendant ton absence, nous n’avons eu aucun problème avec Jean-Ernest, alors pourquoi avec toi ?

Le cousin-maire dit :

– Je suis tout à fait d’accord. Toutefois ma femme…

– Votre femme est une Wedemann, donc alliée aux Bach de multiples façons. Ne pensez-vous pas qu’elle est peut-être un peu de parti pris ?

– …

– Jean-Sébastien Bach, réfléchissez à tout cela. Vous pouvez maintenant sortir.

Je sortis avec le cousin-maire qui me dit :

– Fais bien attention, Jean-Sébastien, tu risques de te brûler les ailes.

Ce matin là, je revins chez moi et m’allongeai sur mon lit, dans un état de découragement tel que je n’en avais peut-être jamais vécu. Ainsi, ces gens ne voulaient rien accepter de ce que je pouvais leur apporter. J’essayai de voir le problème dans tous les sens. Que pouvais-je faire pour ma chère Arnstadt, chère à mon cœur comme au cœur de tout Bach ? Personne ne comprenait donc plus rien à la musique dans mon propre pays ?

Puis je fus tout à coup pris d’une salutaire fureur. Je sortis, comme le soir de mes 15 ans et je marchai, je marchai, je marchai, je courus presque jusqu’à la grande Église. Là je trouvai Herthum. Je lui montrai ce que j’avais appris à l’orgue. Je lui dis ce que j’avais sur le cœur : que personne ici ne comprenait ici les bouleversements de l’art, que si ça continuait tout allait être submergé par les Italiens, que j’étais sûr qu’il était possible de faire comprendre les beautés de la nouvelle musique à l’église et non dans ces maudits théâtres et ces opéras ridicules. Pour finir, tout échauffé, je criais :

– Au diable les historiettes. La musique doit se suffire à elle-même.

Herthum, d’abord étonné, fut conquis lorsque je me mis à jouer sur son orgue.

– Bach, vous avez raison, mais si nous ne restons pas dans les règles, nous n’aurons plus nos postes. Vous me rappelez le vieil Heinrich Bach, mon beau père : toujours à pester contre les autorités, à vouloir innover, mais finalement, il est mort ici, à son poste, car il a su ne pas aller trop loin avec les autorités…

La rage ne me quittait plus. Mais que faire ? Il n’avait pas tort, Herthum, il fallait bien vivre. Seule solution : il me fallait trouver un autre poste. J’avais dans la tête les beaux airs de Buxtehude. Pourquoi ne pas retourner à Weimar où je savais que l’on me prendrait, ou même demander un poste ici à la cour d’Arnstadt ? Mais non, ici je retrouverais toujours les Treiber et autres inévitables Heinzdorff.

Je rentrai chez moi et écrivis d’un trait un air pour Soprano qui s’imposait à moi. Je pris comme point de départ le thème d’un choral et les ntes s’enchaînaient. J’entendais le duo de flûte et de violon qui accompagnait cette joyeuse mélodie. Suivit un chœur sur le même thème : Ah ! si seulement j’avais pu avoir un directeur de musique pour discipliner tous ces chenapans et me permettre de faire enfin de la vraie musique d’église !

Le dimanche suivant, j’arrivai à l’office de très mauvaise humeur : j’avais en mémoire mon entrevue avec Oléarius. Alors je me mis à préluder sans aucune modulation me contentant de plaquer des accords avec les notes du choral. Le chef de chœur, je ne sais plus qui c’était, recula sur sa tribune et regarda en l’air dans ma direction, d’un air incrédule. Je lui fis signe qu’il pouvait commencer à chanter, que mon prélude était fini.

Ce fut ainsi pendant tout l’office. Au moment du sermon il vint me voir.

– Mais qu’est-ce que vous faites, Bach

– J’obéis aux ordres, c’est tout…

Mon air furieux fit sans doute qu’il n’insista pas.

Évidemment, pour toutes ces histoires, je fus à nouveau convoqué devant le consistoire, mais cette fois-ci à la place du basson chèvre, il y avait en face de moi cet ivrogne de Rambach. C’est tout juste s’il ne m’accusait pas d’être allé boire du vin pendant le sermon ! Cela se passait à la fin de février 1706.

J’entrai devant ce que j’appelle le « tribunal » et non le consistoire. Devant moi, toujours les mêmes personnalités. Les questions officielles me furent posées :

– Où êtes-vous allé récemment si longtemps et auprès de qui avez-vous demandé l’autorisation ?

– Je suis allé à Lübeck pour y apprendre diverses choses relatives à mon art mais j’en avais auparavant demandé l’autorisation à Monsieur le Surintendant.

Oléarius, l’air un peu gêné et comme à regret, répondit :

– Il n’avait demandé que quatre semaines et est resté quatre fois aussi longtemps.

Je répondis à la fois prudemment et effrontément, et changeai un peu de sujet en parlant de Jean-Ernest :

– J’espère que l’orgue a été tenu entre temps par celui que j’avais désigné à cette effet, de telle manière qu’il ne puisse y avoir aucune plainte.

– Vous faites depuis ce voyage d’étonnantes variations dans vos chorals, vous y mêlez des accords étranges, de telle sorte que la communauté en était fort troublée. Vous devez à l’avenir, si vous voulez passer dans un autre ton, le maintenir assez longtemps et ne pas passer trop vite à un autre, surtout s’il est dissonant.

La séance se termina par des remontrances sur le fait que depuis mon retour je n’avais fait que des chorals et aucune autre musique, que c’était parce que je m’entendais mal avec mes élèves. Je devais m’expliquer sous 8 jours et dire si j’acceptais de jouer autre chose que des chorals avec les élèves sans quoi on ne pouvait me considérer comme maître de chapelle, et on désignerait quelqu’un.

Je répondis que si on me trouvait un véritable directeur, je voulais bien jouer.

Les mois qui suivirent furent plus calmes, je ne voulais toujours pas faire chanter les étudiants, mais on me laissait à peu près tranquille. Peu à peu, mes interventions à l’orgue furent de mieux en mieux tolérées et parfois appréciées. D’autant plus que l’on venait de loin pour m’écouter. Mes musiques d’orgue comprenaient souvent plusieurs parties : j’y alternais préludes, fantaisies, toccata suivies parfois d’un adagio, et elles se terminaient souvent par des fugues. Je pouvais jouer tout seul avant et après l’office, à l’entrée et à la sortie, ce qui me permettait de développer mes idées.

Je profitais de mon temps disponible pour multiplier les contacts avec les organistes, les musiciens de la région et faire des expertises d’orgue, si bien que j’étais de plus en plus connu un peu partout à la ronde. Je continuais aussi à composer pour moi des airs et des chœurs. Les idées surgissaient dans ma tête et je les mettais en forme avec la méticulosité et la précision dans le détail qui ont toujours été chez moi comme une seconde nature : je ne supporte pas « l’à peu près ».

Comme Buxtehude, je testais mes compositions auprès de ma famille. Parmi mes cousines, Maria Barbara appréciait particulièrement mes œuvres. Mais je sentais le plus souvent chez les autres une sorte d’admiration dubitative. Mes cousines avaient de jolies voix et chantaient avec grâce. Plusieurs fois, je les avais même emmenées chanter à l’église. Mais Maria Barbara surpassait les autres et sa voix résonnait délicieusement sous les voûtes. Je chantais avec elle des duos et jouait en même temps la partie d’orchestre à l’orgue. Contrairement à ce que m’avait annoncé le Cantor Braun, j’avais une voix de basse.

Étant femme, Maria Barbara n’avait pas le droit de chanter en soliste dans une église. Et arriva ce qui devait arriver. Un jour, ce devait être en novembre 1706, quelqu’un nous dénonça et je dus une fois encore passer en jugement et bien sur on me parla aussi, une nouvelle fois, de la direction des étudiants. Je répondis que je me réservais de donner des explications par écrit, ce qui était une façon de ne pas répondre !

Je parlais de plus en plus souvent de mes problèmes avec Maria-Barbara. Nous allions parfois ensemble avec ses sœurs ou sa tante chez Monsieur Stauber, le pasteur du village de Dornheim, à une heure de marche d’Arnstadt. C’était une délicieuse promenade qui avait le don de me détendre. Le pasteur Stauber avait la douceur et la conviction d’un vrai Luthérien. Je me rappelle d’une merveilleuse matinée du printemps 1707 à Dornheim. Nous étions dans la petite église, j’étais monté à l’orgue et, bien que ce fut interdit, le pasteur m’avait autorisé à chanter avec Maria-Barbara un duo pour voix de soprano et basse que j’avais composé tout récemment. Tout le monde était heureux et en particulier Anne-Sophie, la femme du pasteur, qui rayonnait d’une joie presque extatique.

Deux mois plus tard, au mois de juin, elle n’était plus de ce monde.

Nous avions souvent avec le pasteur, des discussions qui portaient sur le rôle de la musique et de ses bouleversements dans la foi et dans les cérémonies.

– Savez-vous, mon cher Jean-Sébastien, que tout bouge actuellement aussi chez les théologiens. Certains prétendent même que la musique est trop présente dans les églises et qu’elle empêche le vrai recueillement. Passe pour des calvinistes de penser ça, mais des luthériens ! Les gens qui disent ça s’appellent des piétistes.

Maria Barbara interrompit le pasteur et dit sur un ton scandalisé :

– Eh bien que ces piétistes aillent au diable ! Mais… mais… Dieu, la vie religieuse, la foi sont impensables sans musique. Jean-Sébastien, sans musique que deviendront nos enfants…

Tout le monde se mit à rire : elle avait dit « nos enfants », comme si elle était déjà mariée. Elle rougit. Je la regardai tendrement. Depuis plusieurs mois nous savions que nos vies allaient se rencontrer.

Au cours de ce même printemps, elle vint un jour à ma rencontre à l’heure où je revenais habituellement de l’église et me dit :

– J’ai reçu une lettre de mon oncle Bellstedt de Mülhausen, tu sais celui qui est greffier et dont le frère, le notaire, a épousé ma tante Suzanne.

– Ah oui, encore une sœur Wedeman !

– Ne te moque pas de mes six tantes ; elles sont si gentilles ! Dans sa lettre Bellstedt m’annonce que Ahle est mort.

– Ahle, l’organiste de l’église Saint Blaise ? Oui et alors ?

Elle sourit et parla d’autre chose.

– Alors comment ça s’est passé ce matin, tu as bien travaillé ?

– Oui, j’ai vécu une aventure extraordinaire : j’ai esquissé une toccata dans le plus pur style de Pachelbel et, au fur et à mesure que je jouais, défilaient dans ma tête des images liées à des versets de la Bible. Je voyais ces images comme si elles étaient projetées devant moi au fond de l’église. Elles se succédaient si vite que je ne pouvais les traiter qu’en quelques mesures. Pourtant entre tous ces versets régnait une unité : celle de la parole de Dieu. Tout s’enchaînait dans une sorte de fluidité. Tu sais, cousine, que Ré mineur est pour moi un ton prophétique, cher au maître Pachelbel. Maintenant je vais me mettre au travail encore et encore pour retrouver cette fluidité dans l’écriture. Après je pressens une fugue… comme on en entendra plus jamais !

Maria-Barbara me regarda d’un air si doux et si tendre que je ne pus m’empêcher de lui prendre la main. Pourtant, je pensais que cette toccata et fugue en ré mineur serait tout sauf tendre.

En rentrant, une lettre m’attendait : elle venait aussi de Mülhausen et aussi de Bellstedt, comme celle qu’avait reçue Maria Barbara. Et elle ne m’en avait rien dit. Pourquoi ? Quel était ce traquenard ? J’ouvris la lettre : Bellstedt annonçait sa visite. Il voulait venir m’écouter au nom des autorités de sa ville. Il viendrait loger chez son frère, le notaire d’Arnstadt.

Je connaissais bien ce notaire car il était un oncle de Maria-Barbara. Nous allions souvent dîner chez lui. Après avoir lu cette lettre, je sortis avec Maria Barbara; et quelle ne fut pas ma surprise voyant un homme venir à ma rencontre et me dire :

- Bonjour, monsieur Pach, je suis Monsieur Bellstedt !

– Comment ? Mais je viens de recevoir votre lettre et…

– Eh oui, que voulez-vous ? De nos jours les messagers ne valent rien. Ils s’arrêtent en route et oublient de remettre les courriers. J’arrive en même temps que la lettre… Vous excuserez ma témérité Monsieur P…ach mais quand je suis arrivé tout à l’heure, je me suis permis de venir vous écouter à l’église.

– Comment, vous avez entendu mon… esquisse ?

– Oui, et c’était chose fort merveilleuse. Je suis habilité à vous demander de venir le jour de Pâques jouer devant notre commission.

– Mais mon cousin Wahlter qui joue actuellement à Erfurt est déjà candidat. Et puis le consistoire ici n’acceptera jamais.

– Mais, Jean-Sébastien, demande donc à Jean-Ernest de te remplacer, dit ma chère et réaliste Maria Barbara.

– Je crois qu’il serait mieux que Monsieur Bellstedt fasse la démarche avec moi. J’ai quelques soucis avec le consistoire.

– Ah oui… lesquels ?

– Ici, à Arnstadt, on n’apprécie guère les innovations… en musique, je veux dire.

Bellstedt sourit avec toute la malice dont il était capable.

– Vous n’êtes pas sans savoir que Mülhausen est une ville libre, où les organistes peuvent être aussi poètes ou maires. Il en était ainsi de vos prédecesse… Je veux dire, de feux les organistes de l’église Saint Blaise, les Ahle.

– Durant mes voyages, je suis passé par Mülhausen : j’ai eu l’occasion d’entendre l’orgue de l’église Saint Blaise, de parler à Ahle et de jouer pour lui.

– Oui, Monsieur Bach, nous savons tout cela et feu Monsieur Ahle nous avait parlé de vous…

Au fonds de moi, j’étais heureux de cette proposition. Mais je suis un Bach, et j’ajoutai aussitôt :

– Je dois vous dire, monsieur le conseiller et greffier de la ville de Mülhausen, que j’ai par ailleurs d’autres propositions intéressantes pour des postes importants.

– Le conseil m’a chargé de vous dire que votre rémunération serait au moins égale à celle que vous avez ici.

– Et les chœurs et les instrumentistes, comment sont-ils à Mülhausen ?

– Je crois pouvoir vous dire, d’après ce que j’ai entendu dire à propos de ce qui se passe ici…

– Ah parce que cela se sait jusqu’à Mülhausen ?

– Vous savez, Monsieur Bach, les nouvelles vont vite dans nos petites villes…

– Donc, vous avez entendu dire quoi ? Que les élèves sont des ivrognes… qu’ils sont considérés comme des…

– Ne vous mettez pas en colère, Monsieur Bach, je puis vous assurer qu’à Mülhaus…

À ce moment la porte s’ouvrit et je vis entrer mon cousin-maire Martin Feldhaus.

– Monsieur le Conseiller, je tenais à vous accueillir ici personnellement. Avez-vous fait bon voyage ? Comment se porte mon ami et confrère Meckbach, le maire de Mülhausen ?… Je crois savoir pourquoi vous êtes venu ici…

– Mais comment savez-vous que je suis arrivé…

– Oh vous savez, moi, une partie de mes fonctions consiste à tout savoir avant tout le monde. Puis-je vous inviter à partager mon modeste repas ? Jean-Sébastien, je suggère que nous nous retrouvions à la Nouvelle Église tout à l’heure.

Ils partirent tous deux.

Moi, je n’avais pas faim. Je me dirigeai tout de suite vers la « Nouvelle Église ». Quand, après leur déjeuner, ces messieurs arrivèrent, j’étais tellement absorbé par ce que je jouais que je ne les entendis pas. Ce fut seulement quand ils montèrent à la tribune que je m’aperçus de leur présence. Ils m’apprirent que j’étais convoqué le lendemain pour une entrevue au château. Cette entrevue m’amusa beaucoup. Il y avait là Oléarius et l’inévitable Heinzdorff ainsi que le cousin-maire.

Ces messieurs d’Arnstadt n’hésitèrent pas à dire devant Bellstedt que j’étais un enfant du pays admiré de tous etc… etc… mais que les autorités de Mülhausen exprimant le souhait de m’entendre pour Pâques etc… etc… et Jean-Ernest s’étant proposé pour me remplacer, c’est bien volontiers que etc… etc… et qu’au cas où ils accepteraient ma candidature, on pourrait envisager des solutions qui etc… etc…

Bref, soulagés, ils étaient heureux de m’autoriser à quitter Arnstadt pour aller à Mülhausen.

Je revoyais les paysages que j’avais parcouru avec Erdmann, cinq ans plutôt. Mais je ne les voyais plus de la même façon. Toute ma vision du monde, de la musique, des gens avait été bouleversée. Il y a cinq ans, j’étais parti avec l’idée de conquérir le monde. Aujourd’hui, mes récentes déceptions à Arnstadt, mes difficultés à m’imposer en tant que professeur, le sentiment de ne pas faire œuvre vraiment originale en tant que compositeur, enfin le fait que j’allais être éloigné de la famille, des cousins et… des jeunes cousines, tout cela me rendait songeur.

Pourtant, je savais que j’étais capable maintenant de rivaliser de virtuosité avec les meilleurs. J’avais beaucoup travaillé. Mais j’avais l’impression d’être devenu une sorte de jongleur de foire : on m’aurait demandé de jouer la tête en bas ou les yeux bandés, j’aurais pu le faire. Mes compositions avaient de l’allure. Je savais traduire un texte sacré en musique en utilisant les symboles de notre religion d’après les numéros de psaume, le nombres de mesures, les références numériques apprises depuis mon enfance. Mais j’avais le sentiment de sacrifier à une sorte de mode sans vraiment pénétrer le sens profond et sacré de ces mystères. J’étais fier de mes performances mais pour être vraiment un bon compositeur, il me manquait encore quelque chose.

Au fur et à mesure que j’approchais de Lübeck, je réécoutais dans ma tête les sons d’orgues des églises nord, qui s’étaient ancrés dans ma mémoire. Après tout les petites orgues comme celles d’Arnstadt avec des sonorités très fines, très délicates, très pures, avaient aussi leur mérites. Qu’allais-je trouver là-bas ? Le nom de Buxtehude sonnait comme un mot magique à mes oreilles : il était le plus grand, mais Böhm et Reinken ne m’avaient-ils pas déjà montré la voie ? J’arrivai à Lübeck au début du mois de novembre 1705.

L’église Sainte Marie me frappa de stupeur. Je ne cherchai même pas à en comprendre les raisons, tant je tenais à garder enfouie en moi cette sensation immédiate de plénitude : harmonie sublime des masses, des formes, des proportions, des matières. Alors je me souvins des mots du cousin « panier percé » : « Chacun de tes essais, si court soit-il, est construit comme une cathédrale »..

J’allai directement me présenter à Buxtehude. En tant qu’organiste professionnel, j’avais désormais mes entrées auprès des autres musiciens… Bien qu’âgé, Buxtehude avait encore cette allure si fière qui n’appartient qu’aux hommes qui viennent du nord. Il me dit en petites phrases saccadées, comme s’il était essoufflé :

– Je m’attendais à votre visite… On m’a parlé de vous… Böhm et Reinken vous apprécient beaucoup… Le jeune Haendel a entendu parler de vous aussi. Il aimerait vous connaître… Il a été organiste à Halle… Et quand il est venu me voir… il était violoniste à l’Opéra de Hambourg chez Reinhardt Keiser.

En entendant le nom de Reinhardt Keiser, je rougis : il me rappelait mes folles soirées à Hambourg avec mon cousin Jean-Ernest. Buxtehude me regarda.

– Vous connaissez Haendel ?

– Non

– Il est venu me rendre visite avec Mathesson, qui est lui aussi musicien à Hambourg. Ces garçons sont doués pour tout, trop doués même peut-être… J’aurais bien voulu qu’il reste mais…

Il s’interrompit comme si un regret l’assaillait soudain puis il reprit son air digne et un peu hautain.

– Böhm, qui vient souvent ici, m’a dit que vous jouez aussi du violon et du clavecin.

– Oui, bien sûr, et j’aime particulièrement l’alto.

– Eh bien jeune homme, euh…,venez dîner chez moi… ce soir… Maintenant… je dois recevoir d’autres visiteurs… Vous savez sans doute… que la musique n’est pas… ma seule charge ici. « Au revoir, Good bye, Arrivederci » dit-il en français, an anglais et en Italien avec un vague sourire. Soyez là vers 7 heures…

Malgré la rigueur de son maintien, je le sentais agité par d’obscurs sentiments.

J’étais surpris que le maître m’ait fait la faveur de m’inviter chez lui. J’en étais flatté. En attendant le soir, je parcourus la ville de Lübeck. Comme Hambourg, elle respirait l’opulence et la prospérité. Les deux villes se ressemblaient ; seules leurs cathédrales…

À 7 heures je me rendis à l’invitation du maître. Je pensais dîner en tête à tête avec lui, et je fus donc très surpris d’être introduit dans un salon où il y avait déjà une dizaine de convives. Le maître me présenta quatre de ses filles dont l’une était là avec son mari. Il y avait aussi deux musiciens de l’Opéra de Hambourg. Il s’agissait de Mathesson et de Schieferdecker qui avaient à un peu près le même âge que moi. Les présentations étant faites, le maître fit un signe. Tout le monde se tourna vers lui. Je croyais assister à une sorte de cérémonie. Il parla cette fois-ci sans hésitation :

– Dans un peu plus d’un mois, nous allons organiser des fêtes grandioses à la mémoire de feu notre empereur Leopold et à la gloire de notre nouvel empereur, Joseph. En plus de mes soirées musicales des cinq dimanches avant Noël, j’ai conçu deux œuvres aux vastes proportions : la première sera joué dans un mois, le 2 décembre. Je lui ai donné un nom : Castrum Doloris. Dans l’église on construira un décor représentant le tombeau de feu notre empereur. Pour le lendemain, j’ai composé le Templum Honoris qui sera à la gloire de notre nouvel empereur.

Il marqua un temps d’arrêt. On avait l’impression qu’il était tout à coup ailleurs.

– Nous aurons plus de 40 musiciens pour jouer ces œuvres. Ainsi, les voûtes de l’église Sainte Marie pourront résonner d’une musique digne de notre ville et digne de notre église. Y alterneront de grands chœurs, des chorals et des airs. Je veux d’ailleurs vous en donner un aperçu dès ce soir. Mais auparavant je propose que nous dînions.

Comme nous nous dirigions du salon vers la salle à manger, j’entendais des réflexions chuchotées :

– Il est extraordinaire… quel créateur… si fécond… il n’a plus d’âge… merveilleux… et cette idée de deux cérémonies… et les frais…

Nous passâmes à table. C’était une longue table rectangulaire : à un bout présidait le maître et à l’autre bout sa fille mariée. Moi j’étais à côté d’une des filles célibataires et en face de moi, se trouvait Mathesson. Il me dévisagea puis, comme s’il se jetait à l’eau me dit :

– Vous êtes bien Jean-Ernest Bach, n’est-ce pas ?

– Non, moi, je m’appelle Jean-Sébastien Bach.

– Mais vous êtes organiste ?

– Oui et je joue aussi de plusieurs instruments, je chante et m’occupe… des chants de l’église dont je suis organiste.

– Voilà qui est intéressant. Exactement comme moi. Vous composez ?

– Un peu.

– Que pensez-vous de l’enseignement de la musique ?

– …

Visiblement ma réponse ne l’intéressait pas. Il avait envie de me parler de lui.

– Eh bien, écoutez, moi je compose, j’ai déjà fait plusieurs opéras et je trouve que l’enseignement de la musique est trop orienté vers le recrutement de choristes pour les églises. Il faut changer cela. L’opéra c’est tout de même autre chose que la musique d’église. Vous connaissez Haendel ?

– J’en ai entendu parler…

– Il était organiste, eh bien comme moi, il s’est tourné vers l’opéra. Tous les jeunes sont formés pour chanter à l’église si bien que tous les grands chanteurs d’opéra nous viennent d’Italie. Regardez : moi, par exemple, en chantant à l’opéra, je gagne beaucoup moins qu’un chanteur italien. Euh… Qu’avez composé jusqu’à présent ?

Il parlait sur un ton précipité et passait sans arrêt du coq à l’âne, comme s’il avait des centaines d’idées à la fois. Ce Mathesson m’énervait. Je n’avais pas envie de lui répondre.

– Surtout de la musique pour orgue et pour clavecin.

– Et de la musique chantée ?

– Oui, de la musique d’église.

– Eh bien, mettez-vous à l’opéra, vous verrez c’est la meilleure école et celle qui rapporte le plus. L’orgue, c’est intéressant mais ça ne mène à rien. D’ailleurs…

– Que dites-vous Matthesson ?

Le maître avait parlé. Tout le monde se tut.

– Mathesson, vous êtes incorrigible. Votre opéra n’est qu’une mode et un amusement dangereux. Seule la musique religieuse atteint une réelle grandeur car elle n’a pas à prendre le prétexte d’histoires ridicules. Comment pouvez-vous mettre en balance l’Opéra et la musique d’église ? Vous avez déjà refusé de me succéder malgré tous vos dons pour l’orgue. Mais vous avez tort, Mathesson, vous avez tort. Rappelez-vous ma devise : Non pour les hommes mais pour Dieu.

Il marqua un temps d’arrêt se leva pour montrer que le repas était terminé et dit :

– Il est temps à présent que vous fassiez connaissance avec mes deux partitions. Mes filles vont chanter les voix de femmes, ces messieurs d’Hambourg vont interpréter… les rôles, non, (pardonnez-moi je confonds avec l’Opéra), les voix d’hommes et Monsieur Bach, si vous le voulez bien, vous vous mettrez au clavecin et nous verrons si vous pouvez accompagner l’ensemble.

Jamais je n’avais vu d’œuvres d’une telle dimension et avec un plan aussi remarquable. Je fus tout de même surpris car les personnages de théâtre paraissaient nombreux dans cette œuvre qui se voulait religieuse : la Renommée, la Grâce, les Sciences, la Justice. On était loin des musiques d’église de Pachelbel ou même de Böhm. Et Buxtehude appelait cela de la musique religieuse ?

Je pris grand plaisir à accompagner les chanteurs. J’avais le sentiment d’être un orchestre à moi tout seul. Les filles du maître chantaient fort juste et en mesure et les deux chanteurs étaient excellents. Quand je pensais à mes cancres d’Arnstadt, j’avais l’impression d’être ici dans un autre monde…

La soirée se termina assez tard. Au moment où je prenais congé, le maître me fit signe de venir vers lui. Il se mit un peu à l’écart et me dit :

– Vous avez fort bien tenu « l’orchestre » avec votre seul clavecin ! Vous serait-il possible de jouer les 2 et 3 décembre ? Il me manque quelques instrumentistes.

– Mais, maître, je suis à votre disposition. Jouer dans un orchestre dirigé par vous sera pour moi un immense honneur.

– Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et je crois comprendre que la vôtre m’est acquise. Pour l’orgue, nous pourrons voir après…

Dès le lendemain, nous avons commencé les répétitions : le maître avait rassemblé tous les musiciens disponibles. Il en manquait quelques uns, notamment des violons. Il y avait là des français, des italiens et bon nombre d’allemands. Je retrouvai Mathesson qui crut utile de s’asseoir à côté de moi.

– Alors qu’est-ce que tu as pensé de la soirée d’hier soir ? (Il me tutoyait maintenant)

– C’était merveilleux

– mmm… oui, mais, tu sais, il va t’inviter encore.

– Ah bon pourquoi ?

– Tu as vu Schieferdecker ?

– Oui mais je n’ai pas eu l’occasion de lui parler…

– Ça ne m’étonne pas, il n’est pas très bavard… et toi non plus apparemment. Tu sais pourquoi il est toujours là, Schieferdecker ?

– Non.

– Eh bien parce qu’il veut épouser Anne Marguerite, l’aînée de Buxtehude, celle qui était à côté de toi. Il pense pouvoir ainsi succéder au Maître.

Je pensais que ce genre de coutume n’existait que dans notre Thüringe…

– Le problème, c’est que Buxtehude sait très bien que Schieferdecker est loin d’être un grand organiste. Il aimerait voir lui succéder quelqu’un qui puisse plus tard arriver à son niveau. Alors c’est ton tour.

– Que veux-tu dire, « c’est mon tour » ?

– Il y a deux ans il m’a proposé le poste. Puis il a demandé à Haendel. Nous avons tous deux répondu non, pas tellement à cause de la fille, qui après tout ferait sûrement une excellente épouse, mais surtout parce que nous voulions garder notre indépendance pour faire de l’opéra, être libres, partir peut-être… C’est ce qu’a fait Haendel.

– Mais ce maudit opéra vous ferait faire n’importe quoi !

– Eh oui, que veux-tu ! !

Pendant les répétitions, le maître, malgré son grand âge, veillait à tous les détails.

Enfin arriva le grand jour. La cérémonie fut plus que grandiose. Le théâtre y tenait une place importante. « Le cadavre de l’empereur était représenté sur un lit de parade, entouré de lumières que l’on avait placées à la tribune de l’orgue, que l’on avait réparé peu de temps auparavant et dont le buffet était tout doré. L’effigie portait la couronne impériale et quatre palmiers soutenaient le baldaquin du lit et des anges, un flambeau à la main, formaient la garde ».

Mais la musique était là aussi, grande et profonde. Je n’avais jamais rien senti d’aussi fort depuis que j’avais entendu le cousin « panier percé ». Je me souviens fort bien l’ordre des pièces :

1. Orchestre seul : Lamento lugubre (involontairement je me rappelai celui que j’avais fait pour le jour du départ de mon frère)

2. Grand chœur gémissant,

3. Air de femme : La Renommée.

4. Choral

5. Chœur de femmes

6. Récit-duo chanté par une femme (La Crainte de Dieu) et un homme (le Poète).

7. Chœur sur le thème « Ah ! que furtive et fugitive est la vie ».

8. Air de femme : la Grâce célèbre la bonté de l’Autriche.

9. Air à plusieurs femmes : les Sciences.

10. Orchestre : nouveau Lamento avec cloches

11. Chœur sur le thème « Ah ! que furtive et fugitive est la vie ».

12. Choral chanté avec la foule.

Ce qui me séduisit le plus, ce fut qu’une œuvre d’une telle dimension, aussi longue, puisse avoir une telle unité. J’avais beau la connaître à travers les répétitions, tout changeait à l’audition. Comment égaler un pareil maître ? Le nombre de morceaux 12 = 3 fois 4 me séduisait aussi. Mais j’avoue que la mise en scène avec le tombeau donnait à l’ensemble un air d’opéra que j’avais du mal à accepter. Ce spectacle était-il vraiment nécessaire à la musique ? J’osais en parler au maître :

– Mon jeune ami, me dit-il, vous ne savez peut-être pas que la concurrence avec Hambourg est rude. Là-bas l’Opéra envahit tout : les marchands et leurs corporations veulent toujours plus de spectacle. Mais au fond de moi, je préférerais me libérer davantage de ce fouillis théâtral. Vous avez entendu ce que j’ai dit à Mathesson l’autre jour.

Il se tut un instant puis laissa tomber, comme timidement

– Je voudrais aussi m’éloigner des règles rigides du contrepoint pour laisser parler mon cœur. Ce que je vous dis là, je ne l’ai jamais dit à personne.

Cette réflexion me rappela Reinken. Elle me bouleversa et chaque jour, chaque instant, je l’ai présente à l’esprit.

Quelques jours après, le maître m’invita de nouveau à sa table. Beaucoup de musiciens étaient repartis à Hambourg, en particulier Mathesson et Schieferdecker. Ce soir-là, j’étais le seul qui ne soit pas de la famille, les trois filles non mariées étaient là souriantes et prévenantes, me rappelant mes cousines d’Arnstadt. Le maître évoqua ses souvenirs et son long passé d’organiste à Elseneur, au Danemark, avant de venir à Lübeck. Il nous parla des brumes qui enveloppent tout dans cette région, les esprits comme les corps et les choses, car la saison froide y est fort longue et fort sombre. Il nous parla de guerre avec les Suédois. Il nous disait que les gens là-bas sont tristes, passionnés et sans espoir, mais agités de passions violentes.

– Figurez-vous que Mathesson, qui se considère comme un lettré, parle très bien anglais. Un jour, il m’a rapporté une pièce de théâtre d’un Anglais, mort quelques années avant ma naissance. Et bien, je vous le donne en mille, cette pièce se passe à Elseneur. Attendez, je vais vous chercher le texte.

Il revint avec un livre.

– L’auteur est un certain William… William Shakes…peare et le nom de la pièce est…Hamlet.

Il nous fit lecture d’un passage où le héros compare la mort à un sommeil. Et je pensai que seul un homme ayant vu, comme moi, la mort si jeune et de si près pouvait trouver de tels mots pour parler ainsi de la mort.

Puis le maître passa brutalement à un autre sujet, comme le font souvent les hommes de son âge :

– Alors, monsieur Bach ? Nous allons avoir un peu plus de temps pour nous consacrer à l’orgue, maintenant.

– Maître, j’attends cela depuis si longtemps !

– Eh bien demain après-midi à quatre heures, cela vous va t’il ? Avec les faibles forces qui me restent, j’essaierai de vous transmettre ce que j’ai appris. Vous avez déjà vu la mer ?

– Non, j’ai vu l’Elbe à Hambourg…

– Allez voir la mer et nous pourrons commencer nos leçons.

Le lendemain matin je longeai la rivière de Lübeck, cela me rappelait mon voyage avec Erdmann… Après trois heures de marche, je vis que la rivière s’élargissait. Alors j’aperçus au loin, à l’horizon, une ligne parfaitement horizontale, au bout du ciel. Je voyais la mer pour la première fois de ma vie.

J’avançais, j’avançais toujours.

J’étais comme hypnotisé par cette immensité liquide. Je ne voulais plus rien entre elle et moi, plus d’hommes, plus de bateaux, plus de terre et je marchai encore un long moment jusqu’à arriver à un endroit où plus rien ne me séparait d’elle. Et là, tout près d’elle, je regardai : j’avais l’impression d’être au commencement du monde, dans le frémissement d’une eau qui n’était plus celle des rivières mais celle d’un océan dont le principe était la création même. Les vagues successives qui déferlaient sur le sable étaient pour moi des pulsations divines d’où allait surgir le cri créateur. Je restai là sans bouger. Une musique céleste envahissait mon être. Peut-être un jour aurais-je l’occasion d’essayer de métamorphoser cette musique céleste en musique terrestre.

Quand je revins vers Buxtehude, un simple échange de regards suffit à nous faire comprendre que désormais nous avions un secret commun. Tout se passa comme avec Böhm : le maître me prit en affection et me fit même jouer à sa place certains dimanches. Tout dans sa manière de jouer me révélait à moi-même, j’avais trouvé ce que j’avais cherché depuis si longtemps. Il me semblait que chez lui plus que chez tout autre, je découvrais des harmonies et des modulations qui, dépassant les écoles et les styles, n’appartenaient qu’à lui. Dès les premières mesures de chacune de ses œuvres, de ses improvisations, on ne pouvait que se dire : ça, c’est du Buxtehude. Nous prenions l’habitude de travailler ensemble. J’avais l’impression comme avec le « panier percé » qu’il essayait de me transmettre un message.

Après quelques semaines, je m’aperçus que le maître et moi échangions des idées musicales de plus en plus fécondes et même, oserais-je le dire, que nous nous enrichissions de nos propres expériences. Lui-même, qui composait de moins en moins, se remettait à créer et moi qui n’en étais qu’à mes premiers essais, je progressais chaque jour. Dans l’immense église humide et glacée par les froidures de l’hiver, nous sentions chacun monter en nous des ardeurs nouvelles.

Un jour, comme je le raccompagnai jusque chez lui, Buxtehude me dit : écoutez Bach, pourquoi ne pas rester ici, vous installer ici ? Et pourquoi pas, me succéder ? Vous pourriez fonder un foyer et vous seriez quand même plus considéré que dans votre petit village d’Arnstadt.

Nous arrivions devant chez lui.

– Voulez-vous entrer ?

– Mais maître…

– Allons, allons entrez donc…

Nous vîmes alors se précipiter vers nous sa fille Anne Madeleine :

– Père, père, nous vous avons réservé une surprise. Monsieur Bach venez aussi, bien sûr.

Schiefedecker était là, il nous emmena avec Anne Madeleine dans la salle de musique. Les deux autres sœurs étaient debout, une partition à la main. Schiefedecker se mit au clavecin. Il avait composé un air à trois voix qui s’avéra être une demande en mariage. Il y faisait intervenir la Raison, les Grâces, la Beauté en des phrases musicales creuses et superficielles. Tout à coup ce monde d’apparences factices me parut insoutenable. Tout était sacrifié à la mode voulue par les corporations et les marchands. Le maître lui-même avait l’air ravi. J’avais envie de fuir, de retrouver au plus tôt mon pays, mes collines, mes rivières, ma famille. Quelle différence entre ces jeunes filles empruntées et mes cousines, entre la préciosité de leur chant et les jolies voies claires des jeunes filles d’Arnstadt !

***

Quelques jours après, je reprenais le chemin de ma Thüringe. J’emportais avec moi le message merveilleux de Buxtehude : j’allais le faire découvrir à tous mes amis. Je passai par Hamburg et par Lünebourg pour saluer Reinken et Böhm et quelques amis. Eux non plus ne comprenaient pas pourquoi je voulais rentrer. Moi, je savais que j’allais faire d’Arnstadt le poste avancé de la musique nouvelle, comme Pachelbel l’avait fait à Erfurt. Le retour se fit en Janvier 1706. Le froid et la neige, le vent glaçant et les nuits longues n’entamaient pas mon moral. Admiré dans mon pays comme virtuose, apprécié par les maîtres du nord, convaincu que j’avais désormais beaucoup à transmettre, à inventer, à créer, c’est avec joie que j’aperçus de loin le clocher de la Grande Église et le donjon du château d’Arnstadt.

Quand j’arrivai à la Couronne d’Or, je fus accueilli par un concert de protestations de mes cousines et de mes tantes.

– Tu devais partir quelques semaines et nous sommes restées sans nouvelles pendant quatre mois. Tout le monde s’inquiétait.

– Mais euh… j’ai fait passer des messages.

– Personne n’a rien reçu de toi.

Je me sentais vaguement coupable. Tout se termina par des embrassades et un bon repas chez tante Marthe. Jean-Ernest était content de me revoir.

– Tu sais que ton absence a été remarquée. Oléarius n’est pas content.

– Bon écoute, demain matin on va tous les deux à la Nouvelle Église et je te montrerai un peu de ce que j’ai appris.

Je retrouvai la petite église sans clocher qui donnait sur la place du marché. Je retrouvai l’escalier et ses deux étages. Je retrouvai l’orgue perché tout là-haut contre la voûte. En dessous de moi, la tribune où se plaçaient chanteurs et orchestre. Ces lieux m’étaient devenus familiers, je me sentais un peu chez moi. J’y avais tant travaillé et tant de fois accompagné des offices depuis deux ans. J’avais compté que bientôt j’arriverais à mes 14 fois 14 offices. Bach en chiffre multiplié par Bach ! Quand je jouais fort, on m’entendait sur toute la place et des gens qui faisaient leurs courses entraient parfois pour m’écouter.

Jean-Ernest fut sidéré de mes innovations.

– Mais… tu ne vas pas leur jouer ça.

– Mais bien sûr que si. Il faut que la Thüringe retrouve sa place en musique. Nous devons nous montrer dignes de ton père, de mon père, de tous les Bach qui ont vécu dans notre Thüringe et ont tant fait pour la musique, et dignes aussi du vieux Pachelbel, qui paraît-il est mourant. Jean-Ernest, tu dois comprendre que tout change, et que nous devons changer aussi.

– …

– Tu n’as pas l’air convaincu.

– Si bien sûr, mais crois-tu qu’ici…

Le dimanche suivant, le premier depuis mon retour, j’arrivai comme d’habitude à l’Église un peu en avance, pour une dernière mise au point avec le chef de chœur qui, ce jour-là, s’appelait Rambach. Il remplaçait un dénommé Schmid. Rambach était un curieux élève, il avait d’incontestables dons, plus en tout cas que son ami Gayarsbach (?) qui m’avait attaqué. Tous deux étaient plus âgés que moi. Mais Rambach avait un défaut : il avait pris une telle habitude du vin, qu’il ne pouvait s’empêcher d’en boire à tout moment.

Ce jour-là donc je commençai l’office par une toccata avec des traits de pédale spectaculaires. Que de progrès depuis mon concert ici même il y a deux ans et qui avait eu tant de succès ! Je voulais montrer ce qu’était la nouvelle musique. Puis vinrent les chorals : je changeais plusieurs fois de ton entre chaque verset. Je sentais que les paroissiens en bas avaient un peu de mal à reprendre à chaque fois dans le bon ton. J’en étais heureux. Cela montrait au moins qu’ils m’écoutaient. À la fin de ce premier choral Rambach monta me voir :

– Mais qu’est-ce que vous faites ? Vous entendez bien que personne ne suit ! Je n’arrive plus à mener mes choristes ! Et les fidèles sont tellement désemparés qu’ils ne chantent plus !

– Écoutez, Rambach, on ne va pas recommencer ces querelles d’avant mon voyage. Ne sentez-vous pas qu’il faut mettre un peu de nouveauté dans nos offices ?

– Alors vous revenez, et, dès le premier office, vous voulez tout changer ? Ça ne peut pas se passer comme ça. D’autant que si je dirige ce chœur aujourd’hui, c’est pour rendre service. Vous savez très bien que le chef officiel du chœur est Schmid.

– Bon, calmez-vous, Rambach. Je vais tenir compte de ce que vous dites.

Au moment du sermon, qui durait plus d’une heure, je descendis voir les choristes, à la tribune sous la mienne. À ma grande surprise les élèves étaient là, seuls, sans surveillance. Plusieurs même s’étaient absentés et Rambach n’était pas là. Quand ils me virent descendre le petit escalier, ces garçons se mirent à pouffer de rire. Je mis un doigt sur la bouche pour leur faire signe de se taire. Là bas, à l’autre bout de l’église, le pasteur prononçait son sermon depuis une sorte de haute chaire, située derrière l’autel et qui arrivait presque à la même hauteur que nous. Je fis signe à un des élèves et lui chuchotai :

– Mais où est Rambach ? Vous devez chanter un cantique après le sermon !

– Je… Je… Je ne sais pas.

Je pris alors à témoin un des grands.

– Et toi, tu le sais ?

– Rassurez-vous, il va revenir ! Vous n’allez pas me dire que vous êtes le seul à ne pas savoir où il est.

– … ?

Le sermon allait se terminer et toujours pas de Rambach. Je remontai dans l’orgue. Le sermon se termina. Je ne pouvais pas voir que Rambach était revenu. Alors j’entamai un prélude où se mêlaient le thème du cantique et un autre thème. Quelques minutes après un des élèves monta et me fit un signe. Il vint tout près de mon oreille et dit :

– Rambach est arrivé.

Je terminai mon improvisation, plus sage que l’entrée. Le cantique fut chanté. Puis on chanta d’autre chorals avant et pendant lesquels je jouai de longs intermèdes à l’orgue.

À la fin de l’office, Rambach, après avoir écouté ma « sortie », me dit :

– Mais qu’est-ce qui vous a pris, tout à l’heure ? Je suis revenu à temps, à la fin du sermon !

– Mais… Mais où étiez-vous ?

– Simplement, avec quelques amis, je suis allé prendre un verre de vin à l’auberge de la place. Si vous voulez, la prochaine fois, nous pourrons…

– Rambach, je vais faire un rapport sur votre attitude.

Rambach haussa les épaules et grommela :

– Si c’est comme ça qu’on est récompensé quand on rend service à un ami… Schmid va m’entendre…

Ma décision était prise : je ne pouvais plus m’occuper de cette bande de clampins sans l’aide d’un chef capable. Désormais je me fierais strictement à mon contrat qui était uniquement un contrat d’organiste. Quand je pensais aux moyens et à la discipline qui régnait sous la conduite de Buxtehude !

D’ailleurs l’orgue était le meilleur moyen d’habituer les gens à de nouvelles harmonies. Après on pourrait leur apprendre à chanter. Si seulement j’avais eu devant moi des jeunes élèves avec un peu de bonne volonté et d’amour de la musique. J’aurais composé des musiques d’église avec chant et orchestre, des motets, des cantates peut-être !

Je traversai la place pour rentrer chez moi. Quelques passants attardés que j’avais vu à l’église me jetaient des regards obliques. Comme tout le monde ils rentraient chez eux pour le repas du dimanche.

Nous aussi déjeunions chaque dimanche en famille chez Tante Marthe. Nous étions nombreux autour de la table. Il y avait d’abord tante Marthe avec ses trois enfants : deux fils (Jean-Ernest et son petit frère), et une fille : Barbara Catherine qui, malgré ses 26 ans, était restée très belle.

Et puis il y avait mes trois cousines orphelines, Fridélène, Barbara Catherine (une autre), Maria Barbara et une de leurs nombreuses tantes Wedemann, qui s’appelait Régine.

À eux venait souvent se joindre la seconde épouse de mon cher papa disparu, Barbara, avec sa fille Christine. Un ami cher à la famille Wedemann, le pasteur Stauber et Anne-Sophie, sa femme, étaient parfois aussi des nôtres.

En arrivant, je pus lire sur les visages tout à la fois la réprobation, le reproche et l’incompréhension.

– Mon petit Jean-Sébastien, il va falloir que tu comprennes bien que tu es revenu en Thüringe. À cause de toi, l’office a duré une demi heure de plus que d’habitude. Et mon déjeuner, qui a failli être gâché ! dit Tante Marthe

– Tu vois, je te l’avais bien dit, dit Jean-Ernest

– Tu te rends compte qu’avec ton retard les commerçants de la place ont perdu une demi-heure de ventes, dit son petit frère, qui s’initiait au métier de négociant…

– Ainsi c’est ça, la nouvelle mode dans le Nord : empêcher les gens de prier ? dit leur sœur Barbara Catherine d’un air mi-sérieux, mi-moqueur.

– Jean-Sébastien tu nous avais composé quelque chose de si joli pour le départ de ton frère ! dit Frédélène, la plus âgée des trois orphelines.

– Pauvre cousin, tu te crois encore à Lübeck, dit sa sœur Barbara Catherine.

Seule Maria Barbara ne dit rien. Elle me regardait en souriant et semblait penser à autre chose. Je ne sais pourquoi mais ce sourire fit brutalement renaître en moi le souvenir du sourire de ma mère, quand j’étais petit, à mon « premier » mariage.

Je tentai de leur expliquer :

– Mais vous rendez vous compte qu’un incroyable fossé s’est creusé entre la musique du nord et celle d’ici. Maintenant il faut évoluer : la ferveur de notre foi doit s’exprimer autrement. Qu’en pensez-vous ?

– …